2편

네트워크 기초

7,6,5계층: 소프트웨어 계층

4,3,2,1계층: 하드웨어 계층

7계층(어플리케이션): 브라우저, 메신저 어플리케이션

6계층(어플리케이션-네트워크): 어플리케이션과 네트워크 간의 인코딩, 데이터 압축, 암호화, 복호화

5계층(어플리케이션-어플리케이션): 세션 만들기, 어플리케이션 간의 연결, 세션의 품질 확인, SSH 프로토콜

4계층: 전송계층, 송/수신지의 포트 번호를 인지할 수 있다 == 서비스의 구분이 가능하다. L4 스위치에서는 서비스 별로 그룹을 만들어 부하를 분산시키는 로드밸런싱을 수행할 수 있다.

3계층(라우터): 패킷을 어디로 보낼지, 라우팅을 결정한다.

패킷은 3계층에서 데이터를 부르는 용칭, 오고 가는 데이터를 말한다.

라우팅은 패킷을 어디로 보내야 하는지, 그 경로를 찾아가는 것을 말한다.

2계층: MAC 주소 기반 통신, 마치 주민등록 번호처럼 하드웨어의 고유 주소를 말한다. 2계층에서는 데이터를 프레임이라고 부른다.

1계층: 통신을 위한 전기적 신호, 케이블이 해당된다.

엔지니어라면 반드시 알아야 한다.

TCP/IP 4계층과의 비교도 하면서 공부해보자.

컴퓨터 통신, 네트워크 수업 시간해 배웠는데 맨날 설명하라고 하면 까먹는 내용..

LAN Local Area Network

독립된 네트워크를 제공하는 근거리 통신망이다. 회사나 개인 작업 공간에서의 지역적인 네트워크를 말한다.

LAN의 표준 프로토콜은 이더넷(Ethernet)이다.

케이블 = LAN 카드에 꽂혀서 서버와 네트워크를 연결한다.

UTP, 광 케이블이 존재한다. 1Gbps 이하의 전송속도가 필요할 때, UTP 케이블을 주로 사용한다.

광 케이블은 원거리의 안정적인 통신을 위해 사용한다. 비용이 비싸지만 성능이 높다.

데이터, 시스템, 네트워크 엔지니어의 경우 송/수신 구분 방법을 알아야 한다.

광 케이블은 꽂는 방법이 존재한다. 불빛이 들어오는 곳은 송신, 없는 곳은 수신 케이블이다.

CAT: 케이블 카테고리

네트워크 엔지니어라면 각 카테고리 별로 낼 수 있는 속도를 익혀두면 좋다.

IP, MAC 주소

IP 주소: Internet Protocol address

장비 간 데이터 전송을 위해선 통신하기 위한 주소가 필요하다. 이때 사용되는 주소가 IP, MAC 주소이다.

IP는 네트워크 연결을 위해 연결되는 논리적 주소이다. 외부 통신을 위해 사용하는 공인 IP는, ISP에서 공인 IP를 할당해준다. IP == 집주소. IP 할당 주체에 따라 가변적으로 주소가 달라질 수 있음. IP 주소가 가변적이기 때문에, IP 주소만 가지고는 기기간의 통신이 어렵다.

MAC 주소: Media Access Control address

MAC 주소는 전세계에서 유일한 하드웨어의 물리적 주소. IP 주소는 가변적이므로, 이를 MAC주소로 변환할 필요가 있다. 실제 기기 간 내부 통신에는 IP 주소를 MAC 주소로 바꿔서 통신하게 되는데, 이때 IP주소를 MAC 주소로 변경하는 과정을 ARP라고 한다.

ARP: Address Resolution Protocol

주소 결정 프로토콜. 3계층 IP를 2계층 MAC으로 바꿔주는 주소 해석 프로토콜이다. ARP 테이블에 IP-MAC 간의 관계를 기기 별 캐시에 저장해 곧바로 MAC주소를 알 수 있다.

* ARP 추가학습

IP -> MAC(송신)

ARP는 IP주소를 MAC주소로 바꾸기 위한 프로토콜이다. 이는 주로 같은 네트워크(서브넷) 내에서 이뤄진다.

송신 기기가 데이터를 보내고 싶을 때, 대상 IP 주소에 해당하는 MAC 주소를 알아야 한다.

따라서 송신 기기가 브로드캐스트로 ARP 요청을 보내면, 해당 IP 주소를 가지는 기기가 ARP 응답으로 MAC 주소를 보낸다.

송신 기기는 이 정보를 ARP 캐시에 저장하고, 이후 해당 MAC 주소로 데이터를 보낸다.

MAC->IP(수신)

수신 기기가 송신 기기의 IP 주소를 알아야 하는 경우도 존재한다.

이 경우 패킷 헤더의 IP 주소를 참고해 필요시 수신 기기의 ARP 테이블에 저장한다.

IP 주소

2진수로 나열하면 가독성이 떨어진다. 따라서 192.168.0.100 과 같이 10진수로 숫자를 바꿔서 표현한다.

이 숫자는 한계가 있다(2^32개). 그래서 사설 IP가 등장한다.

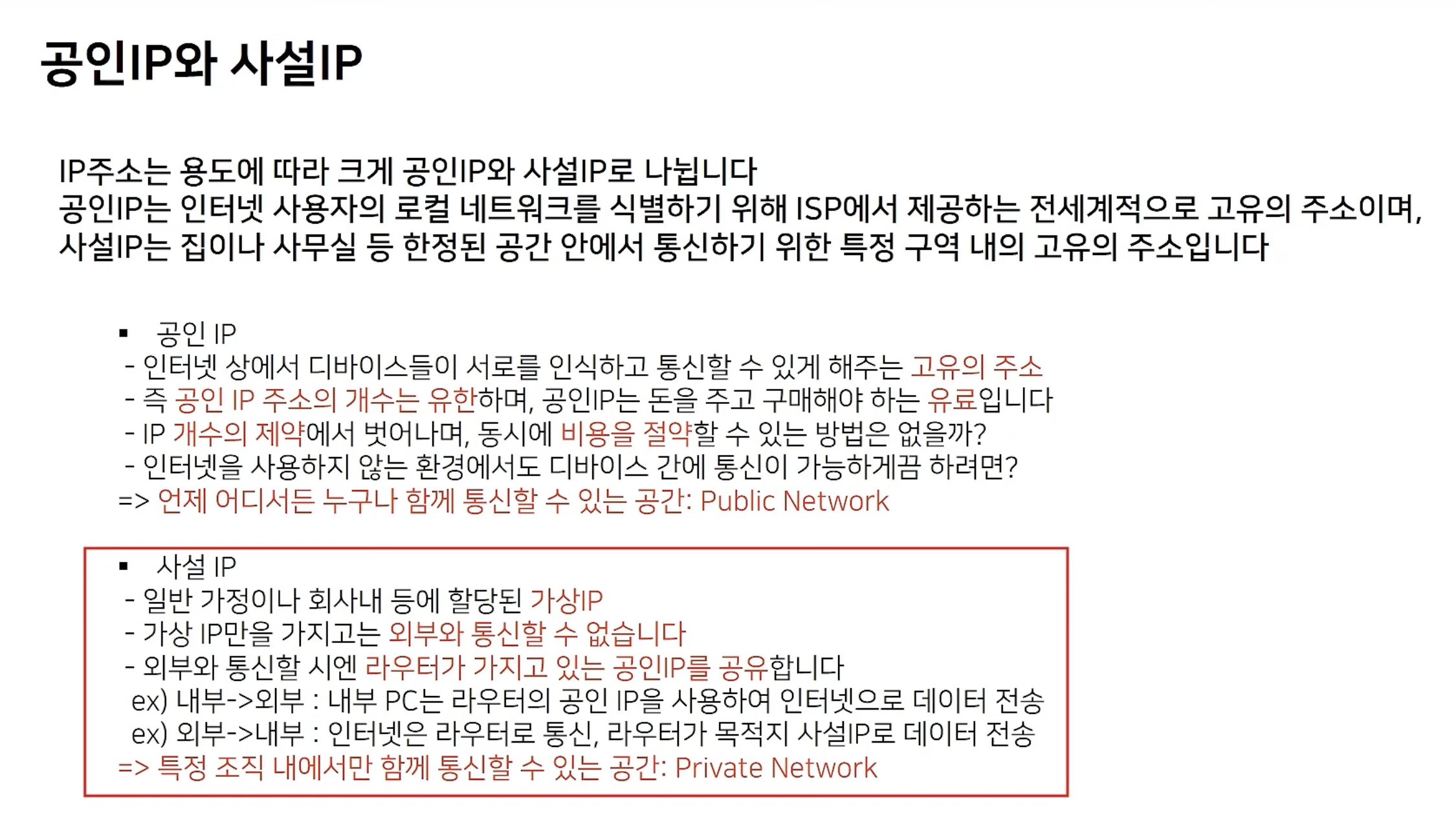

공인IP, 사설 IP

NAT

Network Address Translation; 네트워크 주소 변환 서비스

사설 IP를 가진 사무실 PC는 어떻게 외부와 통신할까? 회사 PC는 사설 IP를 사용하고 있지만, 외부와 통신할 때는 공인 IP를 할당받아야 인터넷에 접속할 수 있다. PC 수가 많아지면 각 PC마다 공인 IP를 할당할 수 없기에 여러 PC가 하나의 공인 IP로 통신해야 한다.

이를 위해 NAT이 사용된다. 각 PC마다 공인 IP의 포트번호를 달리해서, 하나의 공인 IP로 외부 PC와의 통신을 가능하게 한다. 회사에서는 다른 PC를 쓰고 있어도, 외부에서 봤을 때는 같은 공인 IP를 사용하고 있을 확률이 높다.

NAT는 보안에도 강력한데, 특별히 세팅한게 아니라면 일반적으로 외부망 -> 내부망 진입이 불가능한 구조이다.

네트워크 통신 방법

유니캐스트: 특정 목적지로만 보내고 싶을 때 사용하는 방법. 같은 네트워크 대역의 모든 서버에 프레임(2계층 데이터)를 전송함. 그럼 해당 LAN 카드의 MAC 주소와 타겟 MAC 주소가 일치하는 경우에만, 프레임을 CPU로 올려보낸다. 일치하지 않는 경우 프레임을 버린다(Drop).

브로드캐스트: 성능이 떨어져도 사용하는 이유. 최초 통신하려고 할 때, MAC 주소를 알기 위해서 ARP 요청을 보내야 할 때 브로드캐스트 방식으로 원하는 목적지 PC를 찾는다. 1회성 보다는 주기적으로 이뤄지는 경우가 많음.

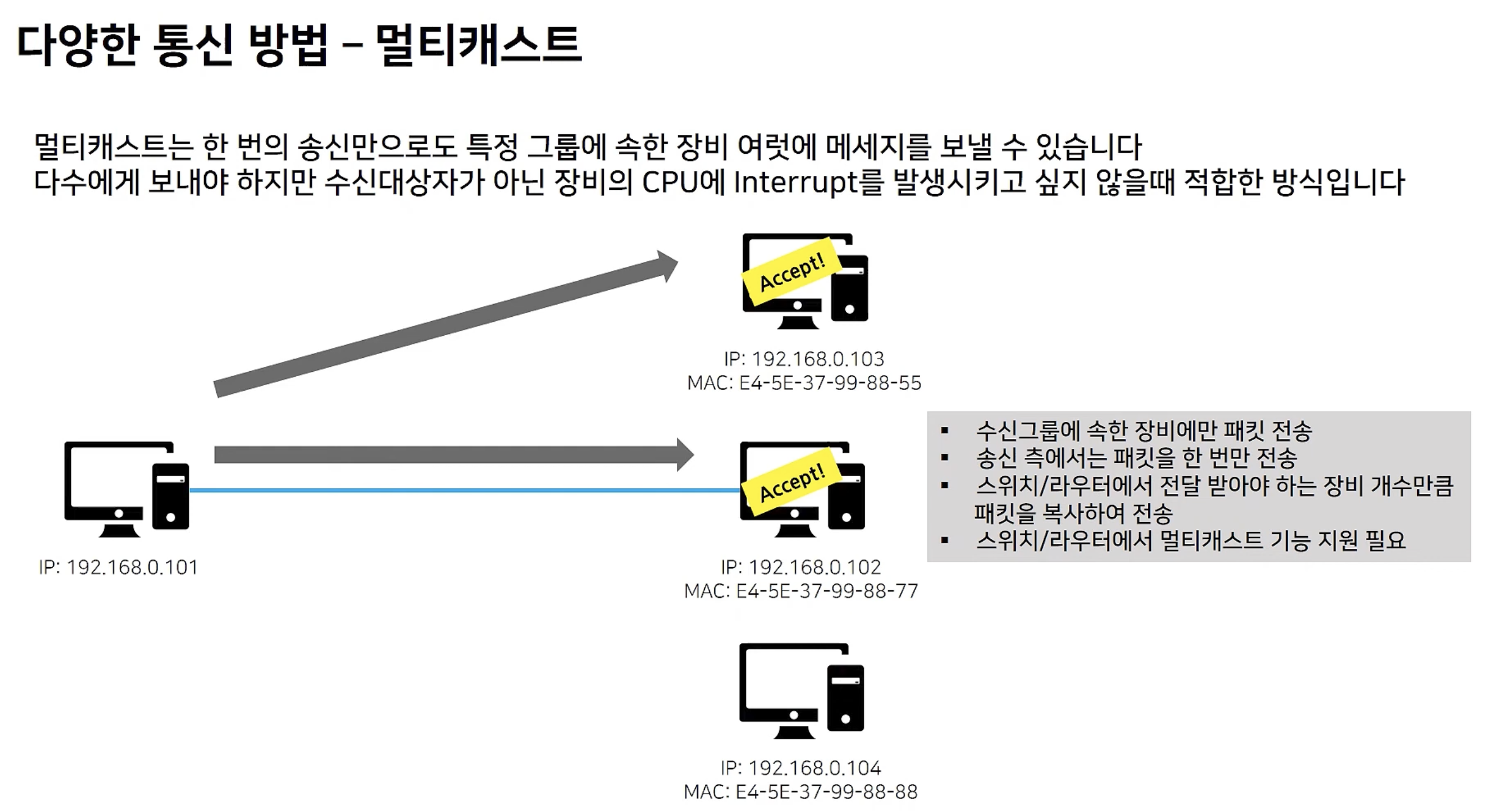

멀티캐스트: 송수신기 사이 스위치가 패킷의 복사본을 전송해야 하는 만큼, 패킷을 복사해서 대신 전송해주기 때문에 특정 그룹에만 패킷을 보내기 때문에 수신 장비가 아닌 다른 장비에는 인터럽트를 발생시키지 않는다.

같은 네트워크의 기준

서브넷이 같은지에 따라 구분된다.

나와 다른 네트워크와 통신하기 위해선 라우터가 필요하다.

라우터는 Layer 3의 대표적인 장비이다.

서브넷팅

하나의 네트워크를 여러 대역으로 분할하는 것을 말한다.

IP 대역을 효율적으로 사용해 IP 낭비를 줄일 수 있으며,

네트워크를 용도 별로 분리해 보안을 한층 강화할 수 있다.

IP는 0과 1로 이뤄진 32개의 이진법으로 나타내는 주소로, 가독성을 위해 십진법으로 주로 나타낸다.

이때 192.168.0.0/24 꼴로 표현하는데, 여기서 24개의 비트를 네트워크 부분이라고 부른다.

Network Prefix, 네트워크 부분은 네트워크 영역을 결정하며, 같은 영역 안의 통신은 라우터를 거치지 않는다.

Host Number, 같은 브로드캐스트 영역에 존재하는 각각의 서버 혹은 장비.

앞에 네트워크 비트(서브넷 숫자)를 추가하면 네트워크 영역을 추가로 분리할 수 있다.

스위치와 라우터

스위치는 같은 네트워크 내의 기기 간의 통신을 위해 사용되는 MAC 주소 저장장치이고, Layer2 장비로 프레임을 전송한다.

라우터는 다른 네트워크 간의 통신을 가능하게 하는 장치이며, Layer3 장비로 패킷의 경로를 결정한다.

네트워크 가상화

스위치와 라우터는 물리적 장치인 만큼 무한정으로 설치하고 확장할 수 없다.

따라서 이런 네트워크 장비를 하드웨어가 아닌, 소프트웨어로 제공하는 기술이 네트워크 가상화다.

하나의 스위치를 여러 개의 스위치처럼, 네트워크 대역을 분리해 사용할 수 있게 도와주는 VLAN 기술도 네트워크 가상화에 해당한다.

VLAN; Virtual Local Address Network

클라우드 보다는 온프레미스에서 많이 쓰이는 단어

하나의 스위치를 여러 대의 스위치처럼 분리할 수 있게 도와준다.

스위치 자원의 낭비를 줄일 수 있는 장점이 있다.

Trunk 여러 개의 VLAN을 하나의 링크로 이용하게 도와주는 기술.

여러 내부망을 하나의 네트워크 선으로 이용할 수 있다.

VLAN 한계점 극복 => VXLAN

VXLAN = eXensible + VLAN

멀티 테넌시(Multitenancy) 환경에서 주로 사용되는 기술

퍼블릭 클라우드의 경우 여러 사용자가 이용하기 때문에 대규모 네트워크 프로비저닝은 물론, 회원 한 명 한 명이 분리된 네트워크와 별도의 보안 네트워크를 필요로 하고, 여러 데이터 센터와의 통신도 필요하다.

VXLAN을 사용하면, 물리적 제약이 사라진다. 다른 네트워크의 다른 서브넷으로도 데이터를 보낼 수 있다.

SDN: Software Defined Network, 소프트웨어적으로 네트워크를 정의한다.

VPC: Virtual Private Cloud

Load Balancer 기능은 network traffic을 다른 서버로 분산시켜서 트래픽이 몰린 서버의 부하를 완화한다.

VPN

Virtual Private Network

- Virtual: 퍼블릭 네트워크 위에서 가상으로 마치 전용선 같이

- Private: 외부에서 접근이 불가능한 프라이빗 네트워크에 연결해 사용할 수 있게 돕는 사설 통신

- Network: 네트워크 기술

크게 IPsec(망과 망 연결), SSL(인가받은 클라이언트가 특정 대역에 접근할 때 사용하는 기술) VPN이 존재한다. 보호하는 기술이 이름 앞에 붙은 것.

2편부터 네트워크 내용이라서 집중력이 필요했다. 깊게 들어갈 여지가 많은 부분. 그래도 네트워크 한 번 쭈욱 복습했다.

'개발 > 클라우드 | 인프라' 카테고리의 다른 글

| [인프라] IT 인프라 정복하기 3편 - 스토리지 톺아보기 (0) | 2025.02.02 |

|---|---|

| [인프라] IT 인프라 정복하기 1편 - 서버 톺아보기 (0) | 2025.01.27 |

| [클라우드] IaaS, PaaS, SaaS (0) | 2025.01.24 |

| [클라우드] 하이브리드 클라우드 왜 쓸까 (0) | 2025.01.24 |

| [클라우드] 클라우드와 데이터베이스의 차이 (0) | 2025.01.23 |